【過去問】消火器具の機能点検|消防設備士乙6【消火器の点検・整備】

消火器の点検・整備については、総務省消防庁によって作成・公開されている「消火器具点検要領」を基準に実施します。

目次

ブログ著者の紹介

管理人は、消防法に基づく「消防設備士」および「危険物取扱者」の免状を、共に ❝全類❞ 取得しています。

以下に示す「消火器具点検要領」には、消防設備士乙6資格取得後も色々な場面で法令文を参照や引用することがある大切な内容が記載されています。

消火器の機能点検

消火器の機能点検は二酸化炭素消火およびハロゲン化物消火器を除き、外形の点検で安全栓・安全栓の封・緊結部等に異常が認められたものに対して行う。

(※使用済みの表示装置が設けられているもので、装置が脱落や作動していないものも除く)

しかし上記の部分に異常が無くても化学泡消火器の場合は設置後1年、加圧式消火器は製造年から3年、蓄圧式消火器は製造年から5年経過したものも消火器の機能点検を行う必要がある。

なお、年数経過における点検対象は蓄圧式消火器および、粉末消火器(加圧式を含む)は抜取り方式により行うことが出来る。

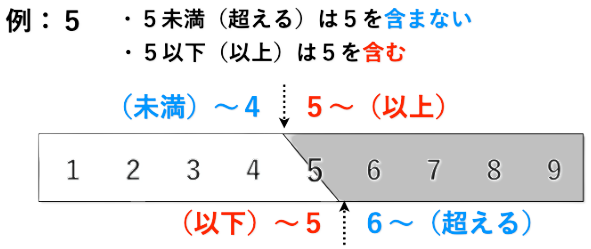

※経過したものとは、『超えた』ものなので3年経過は3年を含まない。

例:製造年が2000年の加圧式消火器は、2004年に最初の内部及び機能点検を行う)

- 二酸化炭素消火器やハロゲン化物消火器は「高圧ガス容器」であり、消防設備士の手に負えないので免除。

- 化学泡消火器は薬剤を1年ごとに交換しなければならないので、ついでに内部の点検をする。

- 加圧式消火器は内部が大気圧のため、外部から異物等が侵入する恐れがある為、3年経過。

- 蓄圧式消火器は内部が常時加圧されていて、異物等の侵入の可能性が低い為、5年経過。

- 蓄圧式は密閉されているので、外形の点検で異常がなければ内部も大丈夫だろうけど、念のため抜取り試料を点検する。

- 粉末消火器は設置数が多すぎるので抜取り方式になった。

年数経過により内部及び機能点検を行う対象の表

| 器 種 | 加 圧 方 式 | 対 象 と す る 経 過 年 数 | 点 検 対 象 数 |

| 水 | 加圧式 | 製造年から3年経過 | 全数 |

| 蓄圧式 | 製造年から5年経過 | 抜取り数 | |

| 強化液 | 加圧式 | 製造年から3年経過 | 全数 |

| 蓄圧式 | 製造年から5年経過 | 抜取り数 | |

| 化学泡 | 加圧式 | 設置後1年経過 | 全数 |

| 機械泡 | 加圧式 | 製造年から3年経過 | 全数 |

| 蓄圧式 | 製造年から5年経過 | 抜取り数 | |

| 粉末 | 加圧式 | 製造年から3年経過 | 抜取り数 |

| 蓄圧式 | 製造年から5年経過 | 抜取り数 |

確認試料(確認ロット)の作り方

消火器の種類の『器種』、大型、小型の『種別』、蓄圧式や加圧式の『加圧方式』の同一のものを1ロットとする。

ただし、製造年から8年を超える加圧式粉末消火器と、10年を超える蓄圧式消火器は別ロットにする。

試料の抜取り方

上記の(1)でロット分けしたもので、3年超え〜8年以下の加圧式粉末消火器と、5年超え〜10年以下の蓄圧式消火器は、5年で全数の点検が出来るように概ね均等な数に割り、古いものから抽出する。※1

8年超えの加圧式粉末消火器と10年超えの蓄圧式消火器は2.5年で全数の点検が出来るように均等な数に割り、古いものから抽出する。※2

(※1)消防設備点検は年に2回、それを5年間で合計10回。該当本数が30本ならば点検1回につき3本ずつ、製造年の古いものから行う。

(※2)消防設備点検は年に2回、それを2.5年間で合計5回。該当本数が30本ならば点検1回につき6本ずつ、製造年の古いものから行う。

抜取り方式の場合の判定

1 欠陥がなかった場合

- 当該ロットは良とする。

2 欠陥があった場合

- (1)消火薬剤の固化又は容器内面の塗膜のはくり等の欠陥がある場合は、欠陥試料と同一メーカー、同一質量、同一製造年のもの全数について欠陥項目の確認を行う。 ただし、内面塗膜のはくりが明らかに外部からの衝撃によるものと判断されるものは、この限りでない。

- (2)(1)以外の欠陥がある場合は、欠陥のあった試料について整備するよう指示する。

本体容器および内筒等

本体容器

腐食、防錆材料の脱落等がないこと。(裏面等の見にくい箇所は照明器具や反射鏡により確認する)

※ 本体容器内面に著しい腐食、防錆材料の脱落等のあるものは廃棄すること。

内筒等

内筒や、内筒の蓋、内筒封板に変形、損傷、腐食、漏れ等がないこと。

液面表示

液面表示が明確なこと。

消火薬剤

性状

変色、腐敗、沈澱物、汚れ等がないこと(個々にポリバケツ等に移して確認する)。

固化していないこと(個々にポリ袋等に移して確認する)。

消火薬剤量

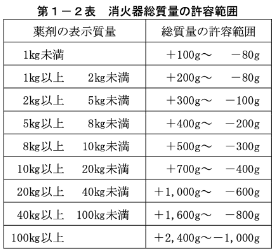

質量を測り、第1-2表の許容範囲内であること。

液面表示で表示しているものは、液面表示により確認する。

加圧用ガス容器

変形、損傷、著しい腐食がなく、封板に損傷がないこと。

液化炭酸ガスまたは窒素ガス、混合ガス封板式のものにあっては第1-3表に示す許容範囲内にあること。

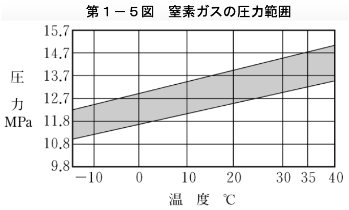

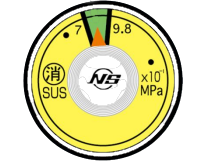

容器弁付窒素ガスのものにあっては第1-5図に示す所定圧の範囲内にあること(秤量や圧力計により確認する)。

※ 取り付けねじには右ねじのものと左ねじのものがあるから注意すること。

カッターおよび押し金具

変形、損傷等がなく、円滑かつ確実に作動すること(ガス容器を外した状態で行う)。

ホース

ホースおよびホース接続部に詰まり等がないこと(ホースを外して確認する)。

※詰まりのあるものは清掃すること。

開閉式ノズルおよび切替式ノズル

ノズルの開閉又は切替操作が円滑かつ確実に作動すること(操作して確認する)。

指示圧力計

円滑に作動すること(容器内圧を排出するときに動きを確認する)。

使用済みの表示装置

※ 日本ドライケミカル(株)製の消火器の『プレッシャーアイ』のこと

円滑に作動すること(作動軸を手で操作して確認する)。

圧力調整器

(次の操作をして確認する)

①消火器本体容器との連結バルブを閉める。

②加圧用ガス容器のバルブを開き、圧力計の指度及び指針の作動を確認する。

③加圧用ガス容器のバルブを閉め、高圧側の指度を確認する。なお、指度が下がった場合は、漏れの箇所を確認する。

④圧力調整器の逃がし弁又はガス導入管の結合部を緩めてガスを放出し、元の状態に復元する。

針の作動が円滑であり、調整圧力値が緑色範囲内であること。

安全弁および減圧孔(排圧栓を含む)

変形、損傷、詰まり等がないこと。※詰まりのあるものは清掃する。

排圧栓は確実に作動すること(操作して確認する)。

粉上り防止用封板

変形、損傷等がなく、確実に取り付けられていること(手で確認する)。

パッキン

変形、損傷等がないこと。

サイホン管およびガス導入管

変形、損傷、詰まり等がないこと(通気等により確認する)。 ※詰まりのあるものは清掃すること。

取付部の緩みがないこと。※ネジで緩みのあるものは締め付け直しをする。

ろ過網

損傷、腐食、詰まり等がないこと。※詰まりのあるものは清掃する。

放射能力

放射状態が正常であること。

※器種別に抜取り方式で10%以上の本数で行うが、蓄圧式や加圧式粉末の抜取り方式で試料を点検したものはその内の50%以上の本数で行う。

※車載式の消火器は放射能力試験は行わなくてよい

※外形の点検で腐食の認められたものは放射しないこと。

※放射が不能のもの又は著しく異常があるものは各項目の点検をしながら原因を確認し、該当項目の判定に従って処置すること。

それを踏まえて後半の過去問&解答・解説から「総務省消防庁(ルールを作った側)」の意図まで察してみて下さいませ。

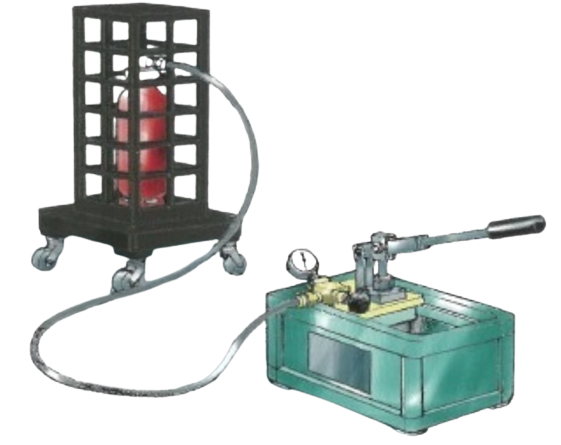

消火器の耐圧性能試験

製造年から10年を経過したもの、または外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものに実施する。ただし、この点検を実施してから3年を経過していないものを除く。

消防設備士試験の過去問(点検・整備)

粉末消火器の点検上の主眼点として、適当でないものは次のうちどれか。

(1)×キャップを外して薬剤が固化していないかどうかの検査をあまり頻繁に行うのは薬剤を湿気等に触れさせることになり、かえって固化させてしまう可能性がある為、適当でない。

検査は定期的に行えばよい。

(2)◯安全栓の封印に損傷・脱落等がなく確実に取り付けられていることを点検するのは適当である。

(3)◯消火器の総質量が規定値であることにより、消火薬剤量を点検するのは適当である。

(4)◯ノズルレバーを握り、 レバーが円滑に作動しカッターのストロークが十分であることを点検するのは適当である。

消火器の内部および機能に関する点検のうち、放射能力を除いた項目の点検について、誤っているものは次のうちどれか。

(3)設置後1年を経過が正しい。

メーカーから納品される化学泡消火器は薬剤が粉末状であり、設置時に水に溶かして水溶液の薬剤にします。

そこから1年経過すると薬剤の詰め替えが必要となります。その際に内部および機能の点検も行います。

開がい転倒式の大型化学泡消火器の点検項目に含まれないものは、次のうちどれか。

(3)化学泡消火器に圧力調整器はありません。

(1)(2)(4)はどれも重要な部品である為、点検項目に含まれています。

消火器の機能点検のうち、内部および機能の点検に関する記述について、正しいものは次のうちどれか。

(1)蓄圧式は製造年から5年を経過なので3年は誤りです。

(2)配置後ではなく製造年から経過した時間をカウントします。また、機能点検は「製造年から5年を経過したもの」について行います。

(3)二酸化炭素消火器は内部および機能の点検は免除されています。

内部および機能の確認に際し、逆さまにして内圧を排出できる消火器は次のうちどれか。

(2)ハロン1301消火器および(3)二酸化炭素消火器は、逆さまにしなくても内圧(消火薬剤)を排出できます。そもそも内部および機能の確認が免除されています。

(4)加圧式は普段、内圧はかかっていない為、該当しません。

蓄圧式消火器の分類に関して、誤っているものは次のうちどれか。

(1)正しい。(※ただし本体を立てた状態で行わないと、排圧栓から薬剤が出てくるので注意!)

(2)誤り。『そんなことする奴はいないだろ!』と言いたくなりますが、稀に常識を覆す人材がいるので可能性が無いとは言い切れません。

排圧栓のない蓄圧式消火器は減圧孔より排圧するか、もしくは本体を逆さまにしてレバーを徐々に握って排圧します。

ガス加圧式粉末消火器の分解時の手順で、誤っているものは次のうちどれか。

(1)正しい。

(2)消火器本体をクランプ台で、しっかり固定して作業をします。

(3)減圧孔から残圧が噴き出したら緩めるのを一旦止め、排圧が終わるのを待ってから、最後までキャップを開けます。

消火器の内部および機能の確認に係る点検について、誤っているものは次のうちどれか。

(1)化学泡消火器の薬剤は設置時に水溶液にして充てんする為、本体容器の内側が薬剤と接するのは設置時から。よって「設置後1年を経過したもの」から機能点検を実施します。

その他の消火器は工場で製造された時点で薬剤と接し始めている。

薬剤と本体容器の間で起こりうる腐食等を確認する為だけに内部および機能の点検をする訳ではありませんが、このようにルールが制定された背景を考えると理解しやすいでしょう。

(2)加圧式消火器は設置後からではなく、製造年から3年経過。

内部および機能の確認について、誤っている組み合わせは、次のうちどれか。

| 消火器の種別 | 放射能力 | 点検試料 | |

| 1 | 化学泡消火器 | 全数 | 全数の10%以上 |

| 2 | 二酸化炭素消火器 | 全数 | 全数の10%以上 |

| 3 | 蓄圧式強化液消火器 | 拭取り数 | 抜取り数の50%以上 |

| 4 | 粉末消火器 | 拭取り数 | 抜取り数の50%以上 |

まずは点検試料について。

(1)化学泡消火薬剤は1年ごとに詰め替えるので、ついでに内部及び機能の点検も行う感じなので全数で正しい。

(2)二酸化炭素消火器の内部及び機能の点検は免除されているので誤り。

(3)蓄圧式は本体容器内部が密閉されていることが指示圧力計で確認できるため、圧力に異常がなければ容器内部もまず大丈夫でしょう。でも一応抜き取り数だけ点検しておくかってイメージ。

(4)蓄圧式の粉末は(3)に準ずるが、加圧式も粉末においては抜き取り方式が採用されているのは薬剤が水系では無いので容器内部の腐食の可能性が低いのと、設置数が多いため(現在はそうでもない)全数は厳しいだろ?ってイメージ。

放射能力点検の本数については、年数経過による内部および機能点検を実施した消火器の中から年に10%以上が対象。

例:100本設置されている場合。

(1)は、一年で100本(全数)が内部の点検対象、そのうち10%なので、10本を放射。

(3)(4)は抜き取り数が、5年で全数になるように内部点検を行うとされているので、消火器の点検は6ヶ月に1回と定められているので、5年×年2回 = 10回。10回の点検で100本(全数)だから、一回につき試料本数は10本。

内部の点検対象本数が10本、そのうち50%なので5本を放射。

年間だと10本放射することとなる。

一定期間を経過した消火器の内部および機能の確認は抜取方式の物があるが、抜取試料(ロット)の作り方で誤っているものは次のうちどれか。

(2)ロットを作る時にメーカーで分ける必要はない。

(1)(3)(4)は、それぞれ条件が違ってくる為、分別する必要がある。

(1)機種別で年数が違う、種別で放射確認の有無がある。

(3)加圧方式で年数が違う。

(4)抜き取り方式による試料の本数が違ってくる(5年で全数から、2.5年で全数になる)。

消火器の製造年から3年を超え8年以下のものを1ロットとした検査試料で、内部および機能の確認の周期として、正しいものは次のうちどれか。

『3年超え〜8年以下の加圧式粉末消火器と、5年超え〜10年以下の蓄圧式消火器は、5年で全数の点検が出来るように概ね均等な数に割り、古いものから抽出する。』と規定されています。

消火器の機器点検のうち内部および機能の点検を実施する期間について、誤っているものは次のうちどれか。

(2)化学泡消火薬剤は設置時に水溶液にして充てんします。

そして薬剤の交換サイクルが1年で年に1回薬剤交換作業が発生するので、ついでに内部および機能の点検をするイメージをするといいでしょう。

(3)「設置後」ではなく「製造年」からです。

消火器の内部および機能の確認に係る点検について、誤っているものは次のうちどれか。

(1)化学泡消火器の薬剤は設置時に水溶液にして充てんする為、本体容器の内側が薬剤と接するのは設置時から。よって「設置後1年を経過したもの」から機能点検を実施します。

その他の消火器は工場で製造された時点で薬剤と接し始めている。

薬剤と本体容器の間で起こりうる腐食等を確認する為だけに内部および機能の点検をする訳ではありませんが、このようにルールが制定された背景を考えると理解しやすいでしょう。

(2)加圧式消火器は設置後からではなく、製造年から3年経過。

消火器の内部および機能の確認に係る点検について、誤っているものは次のうちどれか。

(1)化学泡消火器の薬剤は設置時に水溶液にして充てんする為、本体容器の内側が薬剤と接するのは設置時から。よって「設置後1年を経過したもの」から機能点検を実施します。

その他の消火器は工場で製造された時点で薬剤と接し始めている。

薬剤と本体容器の間で起こりうる腐食等を確認する為だけに内部および機能の点検をする訳ではありませんが、このようにルールが制定された背景を考えると理解しやすいでしょう。

(2)加圧式消火器は設置後からではなく、製造年から3年経過。

定期に行う消火器の耐圧性試験に関する記述で、正しいものは次のうちどれか。

消火器の耐圧性能試験は ❝製造年から10年を経過したもの、または外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものに実施する。(ただし、この点検を実施してから3年を経過していないものを除く。)❞ と規定されています。

(1)すべてではない。

(2)正しい。

(3)すべてではないし、年数も間違っている。

(4)5年毎ではない。

消防設備士「過去問テスト」は、その名の通り“過去に出た問題” のテストであり、ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。

上記以外に新傾向問題の情報など提供あり次第、随時追記して解説を更新していきます。

その他、質問など御座いましたらボちゃんねる(掲示板)へ投稿、もしくはLINEオープンチャット「消防設備士Web勉強会」上でご連絡下さいませ。